25 APRILE – Storia di Tarzan, il Patriota – 1ª puntata

Ho un nonno, classe 1925, che ha combattuto nelle Brigate Partigiane. Si chiama Alseno, un nome strano lo so, ma dalle parti dove è nato, tanta gente porta con orgoglio nomi assai curiosi. Sin da bambina l’ho sentito raccontare storie sulla guerra, la Resistenza e la Liberazione. Storie crudeli e altre divertenti, storie di amicizia e di vendetta, di coraggio e di paura, di viltà e di eroismi, storie che non ho mai scritto. Al nonno lo scorso anno hanno dato una medaglia e lui, silenzioso e serio come sempre, ha ringraziato senza troppe esibizioni di orgoglio. La verità, mi aveva detto tempo prima, è che molti come lui erano “eroi per caso”, ragazzi normali che volevano vivere. «Si faceva quel che si doveva fare». Punto.

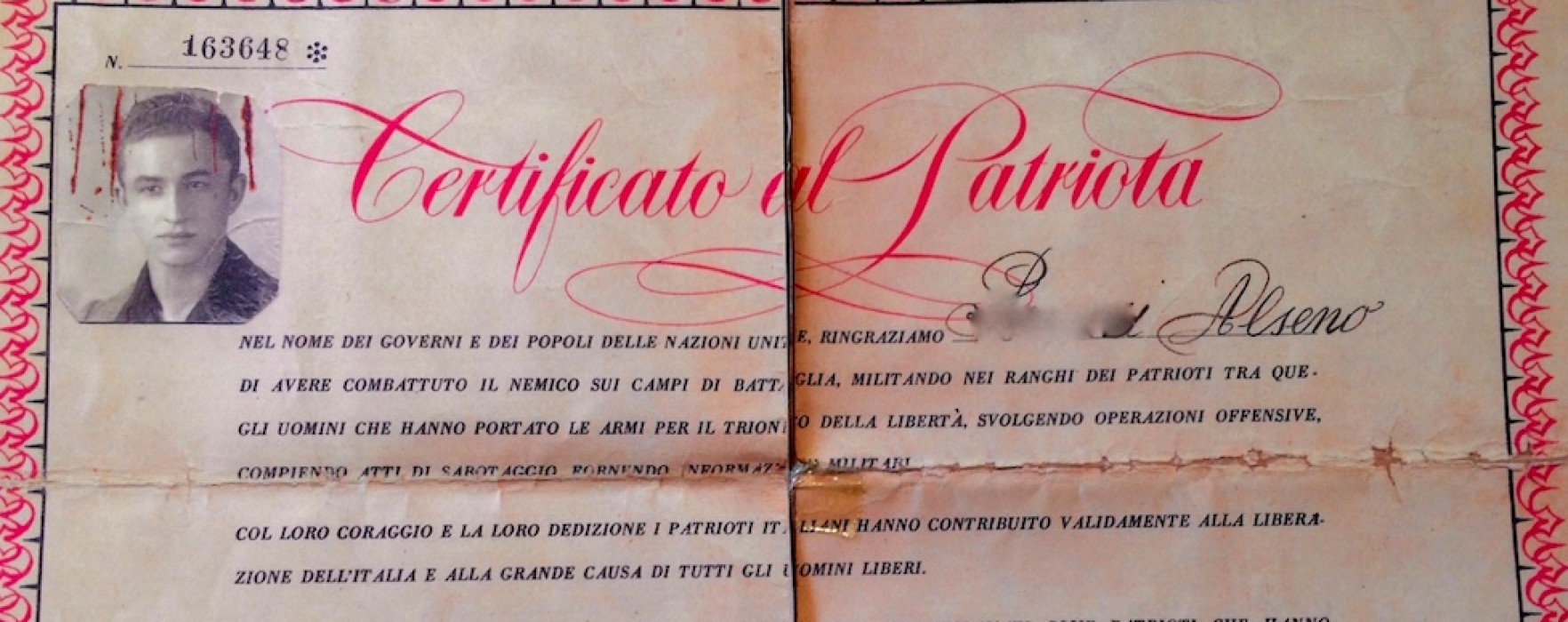

Il certificato di Patriota di mio nonno Alseno – Tarzan in codice – rilasciatogli dopo la Liberazione, per il coraggio e il valore dimostrato durante la Resistenza.

Il nonno, che i partigiani avevano ribattezzato Tarzan (tutti avevano un nome in codice per le missioni), oggi non sta tanto bene. L’età qualche volta gli ruba i ricordi, così ho deciso di metterli io nero su bianco. A modo mio però. I fatti che racconto hanno una base di verità e un tocco di invenzione. Ho romanzato alcuni eventi e ne ho lasciati altri intatti. Così è nato questo racconto lungo, che scriverò a puntate.

In questo 25 aprile in cui si commemorano i 70 anni della Liberazione, dedico a mio nonno Alseno (che nel mio racconto è diventato Adelmo) e a tutti quelli come lui queste mie parole, per non dimenticare che la loro Resistenza, quella di chi è sopravvissuto, e quella dei tanti che non ce l’hanno fatta, è stata il nostro biglietto di ingresso in una società dove Libertà e Democrazia sono diventati inviolabili diritti.

*************************************

Quella notte aveva nevicato. Quando la porta della camerata si aprì, con il sergente entrò anche un vento gelido che lasciava sul pavimento piccoli cristalli trasparenti. I soldati che dormivano nei letti più vicini all’ingresso tirarono le coperte ruvide fin sopra alla faccia, per coprirsi come meglio potevano da quelli spilli ghiacciati.

Il sergente urlò qualcosa in tedesco che nessuno capì, ma la voce ringhiosa non lasciava dubbi sul fatto che fosse arrivata l’ora di alzarsi. Fuori era ancora buio. Mezz’ora dopo stavano tutti correndo a torso nudo per i boschi che circondavano il campo di addestramento.

Una luce lattiginosa filtrava tra i rami degli alberi e gli stivali affondavano nella neve fangosa, mentre la pelle nuda del petto si arrossava, graffiata dagli artigli del freddo. Adelmo aveva voglia di piangere, fare pipì e scappare. Anzi scappare più di qualsiasi altra cosa. Ma come si poteva immaginare di fuggire con quei demoni capaci di spararti al minimo sgarro?

Lo avevano reclutato a forza, aveva appena compiuto diciotto anni e fino a due mesi prima lavorava come garzone nel caseificio dello zio, che lo aveva preso con sé da quando i suoi genitori erano morti. Lui nemmeno se li ricordava più. Aveva poca dimestichezza con la nostalgia. Lavorava troppo per avere il tempo di pensare.

Nella sua vita Adelmo aveva visto più vacche che persone e adesso gli toccava condividere le sue giornate con un gruppo di disperati come lui che di notte russavano e qualcuno puzzava più della Lolla, la sua vacca preferita, quella con le mammelle così grandi che strizzargliele era una fatica, ma anche una goduria. Ogni volta che la mungeva pensava alla Fiorenza e a come sarebbe stato toccare le sue di tette. Ma chissà cosa stava facendo adesso la figlia del fornaio. Forse era già sveglia e stava aiutando il padre a impastare le pagnotte, quelle che qualche volta lei gli regalava di nascosto. Adelmo sapeva di piacerle ed era certo che un giorno o l’altro sarebbe riuscito a baciarla, poi però erano arrivati gli uomini in divisa e lo avevano costretto ad andare via con loro su un treno pieno da non respirare, anche se erano le bombe degli alleati quelle che facevano davvero paura. Il viaggio fino in Germania durò giorni e fu soltanto grazie alla sua buona stella che non ci rimase a lungo. Della guerra non sapeva nulla, soltanto che arrivano i soldati e si portavano via i ragazzi. Alcuni suoi amici quelli che vivevano nelle cascine del boscone, vicino al fiume, erano partiti mesi prima di lui e non li aveva più visti.

Lui, invece, era stato mandato in un campo di addestramento in Piemonte.

Inciampò nella neve e mentre tentava di rialzarsi, con i pantaloni fradici, l’uomo in divisa gli urlò dietro. Lo avrebbe strangolato, invece finse di stare molto male. La cosa non era nemmeno troppo complicata perché quella corsa al gelo lo aveva stremato davvero. Disse di avere un dolore lancinante a un fianco e il superiore, poco convinto, gli indicò l’infermeria.

Adelmo non poteva credere di avere avuto tanta fortuna. Recuperò la sua giacca e si avviò zoppicando verso l’edificio dove si visitavano i malati. Lo ricevette un dottore magrissimo con un naso enorme, i capelli bianchi e gli occhi quasi trasparenti. Sembrava un avvoltoio albino. Il medico gli fece segno di sdraiarsi sul lettino, e gli domandò che cosa avesse. Dopo la spiegazione gli sollevò la giacca e lo palpò con le mani fredde. Era sgradevole sentire quelle dita ossute perlustrare la sua pancia troppo vuota, ma sempre meglio di starsene a correre nel bosco. Non era una lepre, lui. Quelle le andava a cacciare con suo zio e, se erano fortunati, la zia, la domenica, metteva in tavola piatti da leccarsi i baffi.

Pensare all’animale gli aveva messo fame, ma non poteva distrarsi, doveva fingere di stare male. Cinque minuti più tardi il medico scrisse poche righe su un foglio e lo congedò. «Torna in camerata e attendi ordini», gli disse, secco come un bastone. Adelmo obbedì.

Nell’edificio non c’era nessuno. Si sdraiò sulla branda, sperando di addormentarsi, ma non fece in tempo a chiudere gli occhi che il sergente fece la sua comparsa. Sventolava un foglio, che Adelmo riconobbe immediatamente. Era la diagnosi del medico. «Komm mit mir» disse l’uomo. Adelmo non capì le parole, ma il gesto era più che eloquente. L’indice puntava alla porta, bisognava uscire di nuovo.

I suoi compagni avevano finito di correre, il bosco era di nuovo silenzioso. Adelmo, sempre fingendo di provare dolore e con un’inquietudine crescente, che gli faceva contrarre l’intestino come una fisarmonica, prese la direzione del campo di addestramento, ma il sergente gli fece segno di seguirlo. Aveva un ghigno per nulla incoraggiante stampato in volto e Adelmo rabbrividì.

Entrarono nella baracca delle docce, un lungo corridoio fiancheggiato da bocchettoni d’acqua mai abbastanza calda, che in quel momento era affollato. I suoi commilitoni si stavano lavando in fretta. Il pavimento scuro era scivoloso, di sapone e sudiciume. Il sergente ordinò ad Adelmo di spogliarsi, come gli altri, che ora lo stavano osservando, in silenzio.

«Ora striscia» gli disse l’uomo, che quando voleva sapeva parlare anche in italiano. Adelmo lo guardò stupito. «Come striscia?» disse, con ingenuità. L’altro urlò, per nulla divertito dalla domanda. Adelmo capì solo in quel momento che marcare visita non era stata una buona idea. Il medico, evidentemente, lo aveva sgamato alla prima palpata e questo era il castigo per aver cercato di fregarlo. Titubò un istante, ma il sergente lo spinse con violenza e Adelmo fu costretto a inginocchiarsi, nudo nella palta.

«Striscia, verme», gli ripeté l’uomo in divisa. E Adelmo strisciò, tra le risate soffocate dei commilitoni e l’acqua putrida, che gli schizzava nel naso e negli occhi, già allagati da lacrime che non riusciva a trattenere. Nessuno lo aveva mai umiliato tanto, però aveva imparato la lezione. Quei bastardi era meglio non farli incazzare. Bisognava cominciare a pensare come andarsene da quell’inferno.

I partigiani

Una pomeriggio di libera uscita andò al paese. Gli avevano parlato della Luisa, la cameriera del bar della piazza e voleva vedere se era davvero così bella come si diceva. Lo era, sì, non c’era dubbio, con quei capelli neri e gli occhi verdi, ma non tanto come la Fiorenza. Forse nessuna poteva essere bella come lei. Però la figlia del fornaio era lontana, mentre questa ragazza ce l’aveva proprio davanti, con tutte le sue forme al posto giusto.

Adelmo era un bel tipo. Alto, moro, con due braccia possenti e la schiena dritta. Parlava poco, anche perché si vergognava del suo italiano stentato, a scuola era arrivato solo alla seconda elementare, gli era molto più facile conversare nel suo dialetto, ma lì, in quel paese vicino ai monti e lontano dalla bassa, non lo capiva nessuno.

Si fece coraggio e provò ad attaccare bottone con la Luisa.

La ragazza aveva qualche anno più di lui ed era abituata alla corte dei soldati che passavano dal bar. Adelmo capì in fretta di non avere speranze, ma si fece amico della ragazza, che spesso gli faceva dimenticare le sue pene con un sorriso e talvolta anche la fame con qualche fetta di formaggio passata sottobanco.

«Perché vai non tra partigiani? Loro salveranno il paese dai tedeschi e non avrai più fame. Nessuno più ne avrà», gli disse un giorno la Luisa, con cui ormai era in confidenza.

«Nei partigiani? E come faccio? Non conosco nessuno, io».

«Invece sì. Ci andresti?»

«Be’, davvero salverò il Paese?»

«Sono sicura. Il mio fidanzato e i suoi amici sono partigiani. Vivono nascosti tra i monti, ma io posso farti arrivare da loro».

«Va bene».

Qualche giorno più tardi il fratello minore di Luisa, un ragazzetto di non più di dodici o tredici anni prese in consegna Adelmo, e lo guidò per i boschi fino a una grotta coperta di frasche.

«Aspetta qui» gli disse e lo lasciò solo.

Adelmo era disorientato. Quanto tempo avrebbe dovuto aspettare? E se non fosse arrivato nessuno? Da solo non avrebbe saputo ritrovare la via del ritorno. Seduto su una grossa pietra, cercava di distrarsi pensando alla Fiorenza, a casa sua, al suo paese circondato dai pioppeti, quando un rumore secco lo fece sussultare. Un uomo dal volto spigoloso, braccia robuste e con i baffi neri lo guardava dall’alto al basso.

«Io sono Zorro, andiamo».

Adelmo lo seguì fino a un’altra grotta, questa molto più grande, in cui altri uomini stavano scaldando una specie di zuppa. L’odore gli mise subito fame.

«Se vuoi essere dei nostri indossa dei vestiti civili, ce ne sono alcuni in quella cassa e poi dimmi perché dovrei fidarmi di te».

«Perché si è fidata Luisa. È stata lei a dirmi di venire da voi».

«Sì, lo so, è la mia fidanzata. Ma le donne spesso si sbagliano. Che ne so io che non ci vuoi fregare?»

«E perché dovrei? Sono scappato, rischio di essere fucilato per aver disertato. Io nell’esercito mica ci volevo andare, mi ci hanno portato per forza».

«Come tutti. Ora sei qui, devi dimostrare di meritarti un posto tra di noi. Sai sparare?»

Adelmo aveva molta paura delle armi e durante l’addestramento era sempre stato tra i peggiori. Per lui il centro del bersaglio era un’area molto vasta e una volta si era quasi sparato in un piede. Per non sbagliare disse: «Un po’».

«Un po’ non serve, siamo in guerra, qui o spari o ti accoppano, non lo sai?».

Non lo sapeva perché non aveva mai partecipato ad azioni di guerra, in ogni caso per non rischiare, Zorro lo assegnò alle operazioni di sabotaggio.

Nascosti tra i boschi non si stava molto meglio che in caserma, il cibo non era abbondante come aveva sperato, ma almeno si sentiva libero e soprattutto era certo di stare facendo qualcosa di utile per la sua Patria. Voleva liberarla. Voleva tornare a casa.

La prova

Zorro non tardò molto a mettere Adelmo alla prova.

La prima missione fu intercettare un convoglio tedesco che trasportava viveri e denaro. Ogni lunedì mattina il mezzo, con a bordo un paio di militari, passava sulla statale a pochi chilometri dal loro rifugio e, all’altezza del tornante numero sei, era costretto a rallentare per non uscire fuori strada. Adelmo e altri due compagni si appostarono dietro ad alcuni massi in prossimità della grande curva. Mezz’ora più tardi, un sidecar fece la sua comparsa.

Il gruppo sbucò dal nulla, lanciò una granata che sollevò polvere e detriti obbligando il mezzo a fermarsi dopo una violenta sbandata. Vistosi circondati, ai tedeschi non rimase che alzare le mani in segno di resa. Adelmo fece in tempo a vedere che erano ragazzi come lui, giovani, con gli occhi azzurri incupiti dal timore. Il linguaggio della paura era uguale su tutte le facce.

I compagni li perquisirono, avevano denaro e provviste che furono immediatamente requisiti.

«Cerchiamo i partigiani», disse uno dei soldati, in un italiano stentato.

«Li avete trovati».

«Vogliamo unici a loro. Noi non stiamo con il fuhrer».

I compagni si guardarono dubbiosi. Ad Adelmo fu ordinato di portare il sidecar fino all’officina di un tale Renato, in un paese a una trentina di chilometri da lì e di consegnargli il denaro. Ci avrebbe pensato lui a nascondere il mezzo e a riportare Adelmo al rifugio.

«Cosa farete ai militari?»

«Tu pensa a eseguire gli ordini, che a loro pensiamo noi».

Adelmo obbedì, e si mise alla guida del sidecar.

«Lo sai portare sto coso?», gli domandò il Grinta, che era al comando della missione.

«Sì, certo», mentì Adelmo pensando che tra il trattore dello zio e il sidecar non ci doveva poi essere troppa differenza.

I compagni si allontanarono nel bosco strattonando i prigionieri, mentre Adelmo, con il casco e la giacca militare sottratta a uno dei tedeschi per non dare nell’occhio, avviò il motore. La corsa durò poco. Qualche chilometro più avanti, complici una pioggerellina fitta e una curva troppo stretta, Adelmo perse il controllo, il sidecar ondeggiò un paio di volte e alla fine uscì di strada, rotolando lungo il pendio.

Adelmo, dopo la prima capriola fu sbalzato dal sedile e atterrò su un mucchietto di foglie bagnate e di muschio verde che attutì l’impatto, ma non impedì alla sua spalla di schiantarsi contro una pietra aguzza. Frastornato e con un dolore sordo, che dal braccio pareva diramarsi fino al più piccolo dei nervi nel cervello, se ne restò su quel tappeto di foglie ad ascoltare la pioggia che ticchettava quieta e regolare. Faceva venire voglia di dormire, ma in un attimo di lucidità Adelmo si rese conto che addormentarsi sarebbe stato pericoloso. Lì sotto nessuno lo avrebbe mai trovato. Quando i compagni avessero scoperto che non era mai arrivato a destinazione che cosa sarebbe accaduto? Sarebbero venuti a cercarlo o lo avrebbero accusato di tradimento? Di certo qualcuno lo avrebbe immaginato in fuga con i soldi.

Raccolse le poche forze che gli restavano e si mise in piedi. La manica sinistra della giacca era zuppa di sangue e fango. Il dolore era tremendo, ma si fece forza e cercò di risalire il pendio in cerca di aiuto. Si arrampicò scivolando sul fogliame, cadde e si rialzò, animato da una forza che non sapeva di possedere, da una volontà che gli veniva dall’età, un desiderio di vivere che gli urlava di resistere fino all’irresistibile.

Raggiunse il ciglio della strada, dall’alto scorse una ruota del sidecar ribaltato, si tastò la tasca della giacca per essere sicuro che il denaro fosse ancora al suo posto. Fece pochi passi sull’asfalto bagnato e perse i sensi.

Adelmo si svegliò in un letto sconosciuto. Era quell’ora in cui il giorno sfuma lentamente nella sera, dalla finestra filtrava una luce giallognola, forse un lampione che si era appena acceso giù in strada. Quando gli occhi si abituarono alla penombra, Adelmo vide che la stanza era ampia e ben arredata. Mobili antichi, quadri alle pareti, tappezzate di un colore che non riusciva a distinguere. La spalla gli faceva male, la tastò e si rese conto che era fasciata. Qualcuno e si era preso cura di lui.

…continua

Grazie Patrizia, mi fa tanto pensare alla mia Mamy, resistente nella Francia del 1940. Per il tuo Nonno, per la mia Mamy, in questo giorno del 25 Aprile, e anche si sono Francese, ma un po’ italiana di cuore , Alseno i Marguerite ci hanno dato la Libertá di oggi. Non le dimenticheremo mai.